1949年,湖南解放,主持湖南军政大局的12兵团,招募了好多文化人,来为继续推进解放事业建言献策,鼓吹宣传。当时美术方面被招募的就有著名版画家曾景初先生、国画家张彦青先生(现为山东艺术学院教授)、雕塑家张友明先生(现在北京雕塑工厂雕塑师)国画家莫立唐先生(现为湖南画院画家)、张钦若先生(油画家、***艺术学院教授)和今年已逝世的写意画大家王憨山先生等。我当时年纪较小,也忝列其中,而主其事者,诗人韩笑也。韩笑当时年纪不大,但知人善任,襟怀宽厚人多德之。可惜英年早逝于广州,我们至今都怀念不止。

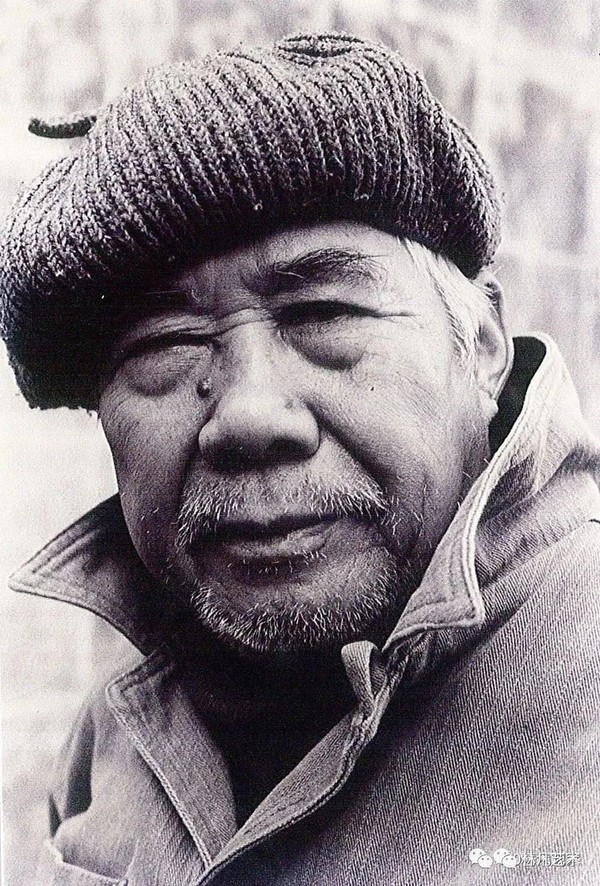

憨山先生当时25岁,而我年仅17岁。因为彼此都酷爱美术,而交厚甚笃。而今半个世纪之后的今天,这些当年济济一室,为编辑一本64开的《战士小画报》,而出力的这一伙美术青年,居然都艺有所成,成为各造型艺术领域的重要作手。特别是作为潘天寿大师入室弟子的憨山先生尤为铿锵一时、冠冕一方。我作为工笔画家,活动在北方,他作为大写意画家,活动在湖南故乡,在艺术上一个精微,一个雄阔,在绘画的两极进行探索。地无分南北,艺术无分工、写,各行其道,各臻孤诣,而都能相将相埒,这真是一个难得的契合。

憨山先生秉性正直忠淳,曾因为一个展览版面的颜色而小忤某上司,竟累遭谴责,乃愤而转至地方工作。而我奉调北上,从此一别40年,彼此的坎坷际遇,谁也不知道,直到1991年9月,憨山先生因谋求在北京展览其作品,找到北京问计于我。这才40年第一次读到他的大量佳作,深感震撼。于是,我连夜写下了评论憨山先生的文章,借用,《蕙风词话》里况周颐论词的“重、拙、大”三个字来比喻其沉雄、强健、博大、开张的艺术风格。这个观点,引起了评论界的重视,憨山先生对这一点也深以为然.写这篇文章的那一在我彻夜未眠,似乎觉得只有我的老朋友憨山先生对这三个字当之无愧,吻恰无间。这可从憨山先生的大量画作中得到最确切的证明。

我一生坎坷,下放山西“病笔”20年,无所作为.直到,1988年回到北京,才略有改观。当我看到憨山先生的几百幅气势恢宏、真力弥满的作品时,十分激动,认为这是他力之所钟,气之所积的缘故,会开启一代新风的。白石老人的故乡,天寿先生的门下,宜其应该矗立起一面新的旗帜来的。初见的那个晚上,我们抵足而眼,彻夜谈诗谈艺,豪情满怀,在艺术创作上各怀一股强烈的自信,他说我的“工”要防腻,我说他的“写”要防率。从这一年开始,我们常常互通音问,互申衷曲,互谈甘苦,互说体会,一有所得,辄连夜相告。他在我们下湖南的来说,是山里人“宝牯老”,是一担棉花百把里不卸肩的“棉花客”,但还是排除了语言的障碍。谈得很起劲。

憨山先生讷于言,而敏于思,他创作时着笔少,而属意深,他把每一幅作品都当成一种内心世界的宣示。在他看来,艺术是第一义,其他都是小节。比如:他能挑担西瓜给傅抱石拜师;比如他坚持己见而与领导顶牛;比如他背着装画的麻袋,走遍南北拜访名家寻求指点,甚至对青年学生他也能驻足倾听他们不完整的前卫观点,比如他毫无顾忌地把他那千粘百补的草图,像百家衣一样拿给别人讨教,一有所悟,马上撕下来重粘重贴;比如他能光着脊梁在台湾萧飒先生家里作画,耷拉着一身老肉也毫不在意;又比如他能前后浑身汗透,衣服都泛着白霜,出入自己的展厅,聆听意见,人们竟不敢相信他就是办展的王憨山大师……这些怪异的行动,只能说明他真正是一个“从山里来”的艺术家,质朴得像泥巴一样,坚强得像石块一样,拙讷得像土地爷一样,而深沉郁勃得像江河湖海一样。

至于他对农村生活的无微不至地眷恋,对花草鸟虫、鱼虾蝌蚪所倾注的童心般的爱,无一不表现在他的作品中。

我和憨山先生还是诗友,我自认为我追求的诗境是奇诡的,而憨山先生那种明白如话、朴质如谣而又寄意深远的诗风,是我永远无法企及的。在这一点上,他受潘天寿和齐白石先生的影响至深。他的“二分写字,二分画画,六分读书”的自况,注定了他是个文人画家。当今,自诩为“文人画家”的人很多,但“何其不文乃尔”的实在不少。而憨山先生却竭力表白他是农民,是山野之人,是村夫……这些又注定成就了他能够在农村几十年的岁月里,自我塑造成型一种独特面目。

他的书法,后来因为特别喜欢金农,学起金农的“漆书”来,而且一以贯之,一写到底,至老不辍。我附近邮局的人一见到他的信,就对我嚷嚷;“林先生,你那写大字的朋友来信了。”在这一点上,憨山先生真有个性,我和憨山先生都是金农的崇拜者,金农说“难谐众耳,惟擅孤吹”。有一次,我把这八个字告诉憨山先生,我们相顾大笑,真的忘记了周遭的一切!

转自: 林凡艺术

我仔细看过憨山先生作画,他是奋笔直书的,痛快淋漓,能一扫那柔靡扭捏的毛病。但有时也过于直露,笔墨略少变化滋润,殊少“意外之趣”。这一点,我们也谈得非常彻底。我非常激赏他“胆”,他的“质”,这就是他的“魂”。但我说,憨山兄,您能“使转”你的笔,意境就更丰富了。他非常同意我的话,说;你的所谓意外之趣,真难捕捉!而近两三年,我似乎感到他在变,他有意识把自己的“魂”变幻得更虚灵,更诡异些。画上也似乎充满时代的欢乐气氛,而少了许多樊结、忧愁,和专情于个人命运的哀楚。这种变化,应当是他所追求的终极目标。唉!天不假年,憨山先生,没有最后圆满完成他像齐白石一样的“衰年变法”。齐白石的变,是“放”,而憨山先生的,他自己就是“敛”。他意识到这种变的重大意义,而他过早地离开了我们,我真为之扼腕啊!我的妻子王影很晚才认识他,她也有和我一样的痛切之感:憨山先生走得太早了!

Copyright Reserved 2000-2024 雅昌艺术网 版权所有

增值电信业务经营许可证(粤)B2-20030053广播电视制作经营许可证(粤)字第717号企业法人营业执照

京公网安备 11011302000792号粤ICP备17056390号-4信息网络传播视听节目许可证1909402号互联网域名注册证书中国互联网举报中心

京公网安备 11011302000792号粤ICP备17056390号-4信息网络传播视听节目许可证1909402号互联网域名注册证书中国互联网举报中心

网络文化经营许可证粤网文[2018]3670-1221号网络出版服务许可证(总)网出证(粤)字第021号出版物经营许可证可信网站验证服务证书2012040503023850号